鲁华珺,女,中共预备党员,海南师范大学信息科学技术学院2020级计算机1班学生,现任班级副团支书一职、海狮少儿编程教育团队成员。

曾获全国大学生数学建模竞赛省三等奖、计算机设计大赛校级二等奖后获省级三等奖、计算机大赛省赛二等奖,国家级创新创业项目立项第二负责人。获校“优秀共青团干部”称号、获2020-2021学年国家励志奖学金、2021-2022学年校级一等奖学金。

对大学学习模式的不适应、对计算机专业思维方式的不了解、对未来发展方向的迷茫......这是鲁华珺刚进入大一时的状态。在开始学习之初,她没能抓住计算机学习的重点,面对数学分析、线性代数基础等课程,也时常因为繁复的公式和算法而感到焦虑,平日里仅是完成几道老师在课本上布置的题目,因此成绩也没有很起色。

一次偶然的机会,鲁华珺在校园公众号上看见了优秀学长学姐分享的学习经验,她发现学长学姐们最大的特点是始终对自己的学习方向有着清晰的规划。那之后,她也意识到自己应该向感兴趣的学习方向探寻,同时,受到同学院学长学姐的点拨,鲁华珺也明白了自学能力的重要性。慢慢地,她开始摸索适合自己的学习习惯和方法。在哔哩哔哩上寻找学习资源的时候,她欣喜地发现,课本里的内容,在哔哩哔哩上也能找到一些相关的课程,她表示:“有时候老师上课讲得太快或者是没听明白的知识点,可以自己再去网站上面再听一遍讲解,一遍不行就两遍,直至听懂为止!”鲁华珺也曾打趣道:“我就是以一种死磕却又不含糊的精神在学习。”看完一遍又一遍的课程视频,她的自学能力也在无形中得到提升。鲁华珺始终认为,学习就像一片汪洋,最终坚持下来的人,才能到达彼岸。相较于课本上的知识点,她觉得网络上的学习资源覆盖面更加得广阔,也满足了自己对知识的渴求。

随着学习的进一步深入,专业课也逐渐由易到难,不同于文学的广泛阅读、外语的单词积累,鲁华珺发现“实践”好像更适合计算机专业的学习。碰巧当时她加入了一个由学院学长所组建的编程训练小组群。她认为,不同于校园里的学习,寒暑假时间若得以充分利用,学习能力也是最容易得到提升。

鲁华珺还记得那时寒假,她们每天都在编程群里做题,做完后大家再将结果一起发到群里,共同探讨,她回忆道:“当时我们一天做一道典型例题,碰到更为困难的题目的时候,甚至得花两天来弄懂一个问题,也可能更久”,在学习群里面,可供她们学习的科目有很多,C、C++或者是Python,遇上不懂的题目,大家便互相请教、共同提升。经过那段时间的训练后,鲁华珺写代码的能力也有所提高。时光无声,却默默地丈量着她们每一分的努力。

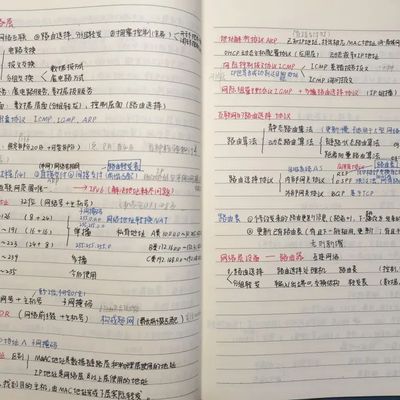

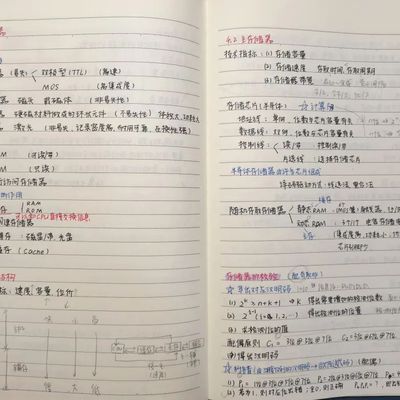

鲁华珺有一本宝藏笔记本,里面不仅有她在上课时记下的笔记,还有一些老师讲的例题、自己写错的错题都被她收录进了里面。不仅如此,她还在每一道错题的后面,总结了错因,时刻警醒自己,以免下次再犯。在面对考试的时候,鲁华珺习惯考前在本子上搭建知识体系,对考试的内容结构框架有一个大致的梳理,将知识点总结到笔记本上,她说:“搭建知识体系,一来考试的内容在脑子里会有清晰的认知,再有便是一目了然,可以看看自己还缺失了哪些知识点,做好查缺补漏的准备,而这样,也便于之后复习的翻看。”在平日里做题的时候,鲁华珺也格外重视通过习题总结出做题的方法,她会将类型相一致的习题总结归类,或是标记,又或是誊抄至她的笔记本上。

获得国奖,是鲁华珺努力过后的回报,亦是用勤奋浇灌出的“花园”。

大二开学的时候,鲁华珺被身边的同学拉去参加数学建模竞赛,那也是她第一次接触建模竞赛。当时的她还是竞赛界的新手“小白”,错过了假期的培训,没有参赛经历,面对只剩下三天的比赛时间,比赛的题目又该如何选择,真的来得及吗?种种疑惑萦绕在她的心头。但已经报名比赛的她,只能硬着头皮上!

鲁华珺不会忘记那短短的三天时间里,她们队伍三人确定了赛题,紧接着又分析题目、建立数学模型、问题求解......陪伴着她们的,是一杯又一杯咖啡。回想起那时,鲁华珺只觉得又紧张又疲惫,“当时时间真的太紧了,任务又比较繁重,只能通过通宵熬夜追赶进度。”凌晨四点,在机房里,她一度困到反胃,但也不敢松弛半分,只能用冷水轻轻拍打双脸。犹记得三人走在回寝室的路上,仍在探讨比赛的问题、摸索思路,夜晚的路灯在一片漆黑的宿舍区显得格外光亮,也如同她们疲惫的眼里闪烁着的光芒。团队三人是第一次合作,但她们配合得很默契,建模、编程、论文,三天时间,她们真的做到了,最终也取得了海南省三等奖的成绩,这也是在鲁华珺意料之外的结果。

她坦言:“经过了那次比赛之后,我才意识到了团队的重要性,比赛的过程从来不是枯燥无味的,在我困得眼皮打架的时候,在我面对无从下手的比赛的时候,都是团队的队员在鼓励和支持我。”后来,她们又大大小小参加了几次建模比赛,配合越来越默契,进展也更为顺利,接连获得了校一等奖与海南省二等奖。

讨论思路、编写项目计划书、制作演示文稿,熬夜很辛苦,做项目也很累,但她从未后悔。鲁华珺很喜欢一句话:但行脚下,莫问前程。走好脚下的学习道路,做好当下该完成的事情,潜心耕耘,时间会告诉她努力的结果。

在学习与竞赛双开花的路上,鲁华珺也通过参加一些活动提升自己的专业能力。在大一的时候,她便加入了海狮少儿编程教育团队,并跟随团队一起为美兰区文化馆和龙昆南校区小学、初中生开展公益课程。那时的鲁华珺还是一个不善言辞的“老师”,但本着提升自己专业能力的想法,她还是选择了加入并努力提升自我。

鲁华珺由此开始尝试担任主讲教师及助教,参与课程的备课,当时她们的主要任务是通过角色扮演游戏、图形化编程,培养同学们的编程思维和计量思维。

鲁华珺还记得自己第一次前去授课,效果不像她预想的一样。当时她一个人面对十几个小朋友,略显手足无措。课堂的前半程进展的还算顺利,到后面小朋友们逐渐失去耐心,“老师,我们可以玩游戏吗?什么时候带我们玩游戏?”一声洪亮的声音打破了课堂的氛围,也打乱了她上课的节奏,学生的注意力逐渐转移。鲁华珺第一次遇到这样的情况,一边是自己的讲课内容还没讲完,一边还得安抚学生躁动的情绪,后半节的课程进展得很不顺利,不尽人意的授课结果,令她感到颓丧,但鲁华珺转念一想,这样的情况也恰好说明了自己在授课方面的一些不足之处,发现问题才能解决问题,她也庆幸自己成功迈出作为师范生的第一步,“经过这一次授课,我自己的问题也逐渐暴露出来,还是缺乏了一些实战经验,没有考虑到课堂里的一些突发情况。”

这之后,鲁华珺开始去观摩团队里其它队员的上课实况,跟她们学习备课、写教案、做课件,她先去哔哩哔哩里面找系统课程学习、模仿练习,再把讲得好的点子记下来。在正式讲课之前,她会在团队会议室里先试讲,把上课大致的流程都“走”了一遍之后,才放心地走上讲台去教学生。

在校园里,鲁华珺也参加了教师技能大赛等比赛,以赛促学。现如今,她的授课方式得到了家长和小朋友们的认可,自己的思辨能力和专业能力也得到了提升。当鲁华珺上课时再听到同学们问:“老师,我们可以玩游戏吗”,她已然能够从容回答,“好呀,不过我们得先把知识点学会,再开始游戏。”

以计算机专业起航,辅之以竞赛经历。鲁华珺的心之所向,是一路前行坚定的航向。在剩余一年的大学时光里,她将全身心投入实习、考研,她始终深信,理想的风终将吹进现实。